京都国立博物館にある平安後期・鎌倉初期される風病の男(国宝・病草紙)の元ネタは江戸時代の落語ではないのか?

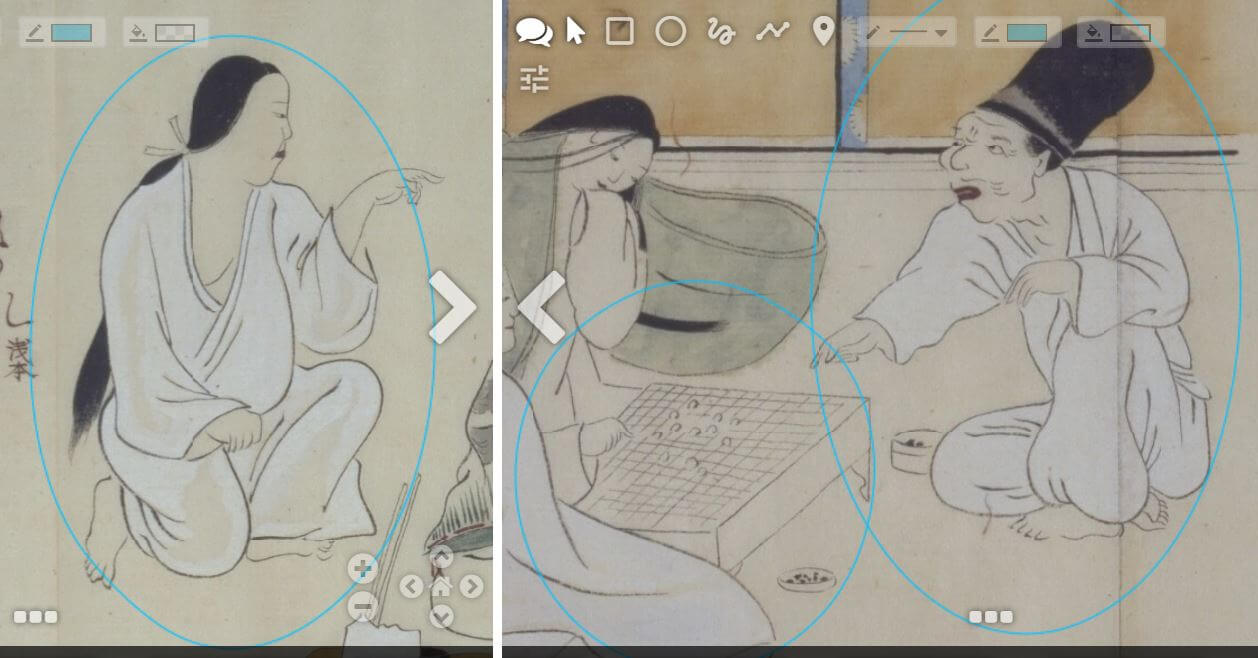

アイキャッチの画像は、京都国立博物館にある国宝・病草紙の写本(京都大学貴重資料デジタルアーカイブ)と思われる絵巻物の「風病の男」と「歯槽膿漏の男」をMirador(写本リンク先機能)という画像ツールで気になったところを抽出して加工しました。

(加工の詳細については、記事最後に記載)

以下は加工前の状態の病草紙「風病の男」と「歯槽膿漏の男」(京都大学貴重資料デジタルアーカイブ)の画像です。

病草子 || ヤマイノソウシ

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ

加工なし

国宝・病草紙について別の件で調べていて風病の男の絵巻物に疑問がわきました。

囲碁に関係のあるネタの絵を切り貼りして国宝・病草紙の風病の男の絵は作られていないのか?google検索で囲碁について調べると落語で「笠碁」というお話があることを知りました。

「ようし、やろうじぇねえか。待ったなして言ったのは、お前さんじゃねえか。…うん、碁盤が濡れているよ。恐ろしく雨が漏るなあ。」

よく見ると「お前さん、笠被りっぱなしだ。」

笠碁 wikipedia

風病の男(国宝・病草紙)を見れるホームページ一覧

京都大学貴重資料デジタルアーカイブにあった病草紙の写本とされる画像をアイキャッチに使用しているが、病草紙(やまいのそうし)(京都国立博物館)や病草紙 風病の男(e国宝)での画像が原本?(版本/刊本)だと思われる。

京都大学貴重資料デジタルアーカイブにある碁盤と京都国立博物館などにある碁盤上の碁の配置に違いがあるのは気づかれたでしょうか?

囲碁についてあまり詳しくないので、京都国立博物館などで見れる囲碁の配置はわかりません。絵を描いた人はタテとヨコの線の交わった場所(交点)に碁を描いているようにも見えるので、囲碁について知っていたのかもしれません。

しかし、京都大学貴重資料デジタルアーカイブにある囲碁盤の碁を見ると、碁を並べているというより、笠碁にでてくる水滴のようにも見えます。

京都大学貴重資料デジタルアーカイブにある病草紙・写本の注記から時系列を考察する

奥書「寛政丙辰季冬 初五日観之 画所預従四位下土佐守藤原光貞審定」識語「画図誌名類云絵は土佐光長詞は雅径卿のよし住吉広行いへり。原本尾張人大舘氏所蔵とぞ。貫雄云此巻等は吉田兼好の説、不中画は光長、詞は寂連十七葉のものにおなじ。原本詞書あるもの此外に不見。其他模本ともに皆詞も逸す。惜しむべし」

病草紙(京都大学附属図書館所蔵)注記より

落語。原話は《露がはなし》(1691∥元禄4)所収の〈この碁は手みせ禁〉。

笠碁

寛政(かんせい、旧字体: 寛󠄁政)は日本の元号の一つ。天明の後、享和の前。1789年から1801年までの期間を指す。

寛政

住吉 廣行(すみよし ひろゆき、1754年(宝暦4年) – 1811年9月23日(文化8年8月6日))は、江戸時代中期から後期に活躍した大和絵の流れをくむ住吉派の絵師

住吉廣行 (絵師)

土佐光貞(とさ みつさだ、元文3年7月9日(1738年8月23日) – 文化3年2月4日(1806年3月23日)

土佐光貞

名人といわれた3代目柳家小さんが大阪から持ち帰ったネタ

笠碁

3代目 柳家 小さん(やなぎや こさん、1857年9月20日[2] – 1930年11月29日)は落語家。

柳家小さん (3代目)

笠碁が元ネタとなっているとしたら、京都大学貴重資料デジタルアーカイブの病草紙の注記にある奥書、識語に書かれている人物の時点では、描かれるはずのないものが描かれていることになります。

また、初代露の五郎兵衛『軽口露がはなし』巻五の「この碁は手みせ禁」を元ネタとしていたら、時系列は合いますが、国立国会図書館で何冊か読んだ限りは、囲碁の話で二人がけんかする内容は同じですが、水滴の話はありませんでした。

近代日本文学大系. 第22巻 472コマ目、元禄時代軽口はなし 62コマ目

国宝が改ざんをされていないものとすると、江戸時代に模写したために、囲碁の配置を変えて模写だということを現しただけなのでしょうか?

題材「風病の男」を含めて国宝・病草紙は保存修理事業によって修復されている

保存修理事業というのが、どういった対応なのかはわかりませんが、国宝・病草紙は公益財団法人 朝日新聞文化財団から、助成を得て修復作業が行われたようです。朝日新聞文化財団について以下の記事で少し説明しています。

「眼病の男」(国宝・病草紙の題材)が改竄されたものだという自身の勘違いに対して論破を試みた結果

おそらく江戸時代などの写本(これ自体も本物だと思っていません)を基に、修復した体で、京都国立博物館の国宝・病草紙(刊本?)が改ざんされたのではと疑問を持っています。私はこの疑問が勘違いであることを証明したいです。

病草紙の題材「風病の男」の疑問点の検証での目標

- 病草紙の題材「風病の男」が改ざんされていると考えるのは、私の勘違いであることを証明する

- くずし字が読めるよう勉強する

2020年7月30日時点では国宝・病草紙が改竄されていると考えるのは、私の勘違いであるということを証明するには至りませんでした。引き続き国宝・病草子について捏造や改ざんが行われていないことを証明する検証をしていきたいと思います。

アイキャッチ画像の出典の詳細情報と加工について

出典:病草紙(京都大学附属図書館所蔵)

京都大学貴重資料デジタルアーカイブ(https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/)

アイキャッチ画像は上記を基に以下の加工を行っております。

- 掲載ページにあるリンク先 Miradorのツールを利用して、人物に焦点を当てて画像を切り取り(編集アイコンを非表示にして画像だけ保存する方法がわからなかったので、表示されたまま)

- 疑問に感じた箇所を円で囲んだ

- 元ネタは本来はこういうものだったのではと、歯槽膿漏の男、風病の男の絵の一部を合成した(私自身は国宝・病草紙が改ざんされていると勘違いしているので、江戸時代の写本自体も本物か怪しいと考えている)