貞丈雑記に記載されているのは「高杯」なのか「高坏」か?

「高杯」という言葉は、とある国宝を調べていてたどり着いたひとつです。

令和2(2020)年6月20日現在、「高杯」検索すると

高杯(たかつき)は、椀形や皿形の器に脚がついたものをいいます。 高杯は、元は食物を盛る土器の下に木の輪の台を置いたもので、台も土器にして作り付けにしたものを土高杯といい、後には木製や塗物などになりました。 またそれに倣った陶磁もあります。

verdure.tyanoyu.net › 茶道の道具 › 菓子器 › 干菓子器

高杯(たかつき) 茶道入門より

上記を引用の形で、Googleの強調スニペットとして、Google検索のトップページの最初に表示されています。

強調スニペットとは、 質問が内包する検索語句に対する明確な回答を、信頼性の高いWebページから抽出してGoogle検索結果の上部に強調表示する仕組み(特別なボックス)のこと です。2019/11/27

seolaboratory.jp › SEO › SEO対策 › SEO基礎知識

強調スニペットとは?強調スニペットに表示するための方法 …

また、「高杯」を検索しているので、「高杯」が強調表示されている。

リンクから「高杯」の記事ページを見ると

『貞丈雑記』に「たかつきと云は、食物をもるかはらけの下に、わげ物の輪を置たるを云也。つきと云は杯の字也。土器茶碗などの類を、すべてつきと云也。かわらけの下には輪を置て、杯を高くする故、たかつきといふ也。大草流の書に、式三献の折敷高つき也とあるは、右の土器の下にわげ物を置く事也。今時如此なる物を、木にて作りて高杯と云も、かわらけの下にわげ物の輪を置て、高くしたる形をまなびて作り出したるなり。」とあります。

高杯 茶道入門より

貞丈雑記(ていじょうざっき)という江戸時代後期に書かれた有職故実書の「たかつき」の解説を引用して説明しています。有職故実の中でも武家に関する内容のようです。

このくずし字から現代語訳に近い形の解説のうち、「つきと云は杯の字也。」の「杯」について疑問を持ちました。

「たかつき」とキーボードのひらがな入力し漢字変換すると「高坏」と土偏では出てくるのですが、「高杯」と木偏では出てきません。私の環境がWindows10 IMEだからかもしれません。(手元にあったiPod Touch 13.5.1 は高杯に変換できた。 ASUSのAndroid 7.1.1 スマホは高杯に変換できなかった。文字入力はいくつか種類があるので機会があればまとめたい。キーボード変換学習なども注意が必要)

また「坏」は訓読みで「つき」と読めますが、「杯」には「つき」と音読みでも訓読みでもありません。

熟字訓や当て字などあるようですので、そこはさらに調査検証します。

『貞丈雑記(子孫への古書案内、故実研究の参考書として、宝暦13年から亡くなるまでの 22年間にわたり、武家の有職に関する事項を36部門に分けて記したもの[1])』

伊勢貞丈 wikipediaより

有職故実(ゆうそくこじつ)とは、古来の先例に基づいた、朝廷や公家、武家の行事や法令・制度・風俗・習慣・官職・儀式・装束などのこと。また、それらを研究すること。

有職故実 wikipediaより

貞丈雑記を国立国会図書館デジタルコレクションと人文学オープンデータ共同利用センターで調べた結果

結論を先に書くと、私が調べた限り「たかつき」は「高杯」と木偏ではなく、「高坏」と土偏で記載されていました。

今泉定介 編(吉川弘文館 出版年月日 明32-39) 故実叢書. 貞丈雑記(伊勢貞丈)

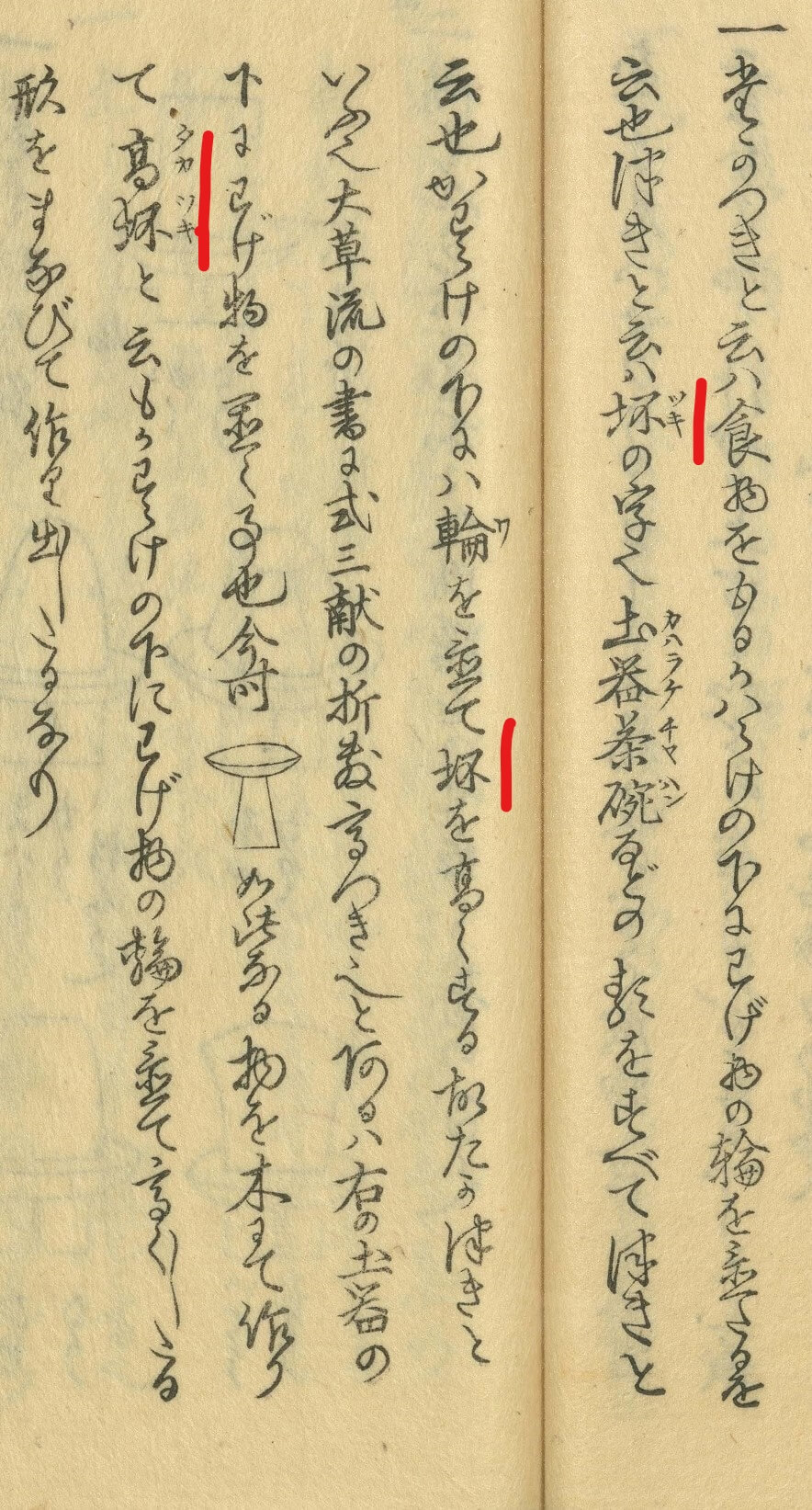

故実叢書. 貞丈雑記(伊勢貞丈)31コマ目 右ページ 5行目あたり

国立国会図書館デジタルコレクションより

・加工内容

たかつきの説明部分に焦点をあてるため、画像切り取り

水色で囲んで、「坏」と書かれた箇所に赤字で線を引いています。

国立国会図書館デジタルコレクションにある故実叢書. 貞丈雑記(伊勢貞丈)の31コマ目(68コマ中)、5行目あたりに「たかつき」についての説明が載っています。(スマホの場合、画面タッチするとコマ移動や縦横合わせ、画質調整などのアイコンが表示されるようです。)

これを見る限り、土器茶碗などを「つき(坏)(土偏)」と呼び、江戸時代では木で作ったものも「高坏」(土偏)と呼ぶが、土器で作られていたのを学んで作ったと読めますが、どうでしょうか。「杯」(木偏)は説明にはないように見えます。

また、くずし字により書かれた文献でも確認できました。

貞丈雑記 | 日本古典籍データセット

・加工内容

たかつきの説明部分に焦点をあてるため、画像切り取り

「坏」と書かれた箇所に赤字で線を引いています。

貞丈雑記

人間文化研究機構国文学研究資料館

クリエイティブ・コモンズ表示4.0ライセンス CC BY-SA

貞丈雑記の441コマ目(1093コマ中)に高坏の事についての解説がある。7巻膳部之部 高坏之事

くずし字で書かれているのでも3つとも「坏」(土偏)に読めるのだが、それとも「木」のくずし字で「土」に見えるだけなのだろうか

だが、3つ目の「木にて作りて高坏というも」の所だけは、「今時(江戸時代当時」、「高杯」として木で作ったから木偏のほうが、「高坏(土偏)」から「高杯(木偏)」となってしっくりくるのではとも思う。

最後の説明に、かはらけ(土器)の下に、わげもの(木を円形にしたもの)を置いて高くしたもの(たかつき)を学んで作ったとあるので。

人文学オープンデータ共同利用センターではKuroNetくずし字認識ビューアというのを使って、くずし字を解析してくれる。文献を見るだけでなく解析も行う場合、KuroNetくずし字認識サービスの利用にはログインが必要。

「つきと云は坏の字」となっている箇所「はき」と書いているじゃないか!と一瞬思ったけど、「つ」の変体仮名の字体「津」なのだと思う。この右あたりに「つき」となっているのは、変体仮名の字体「川」で今のひらがな「つ」とほぼ同じような書き方。

一応、下に突き出していると、土ではなく木なのかな。

ただ「杯」(U+676F) 日本古典籍くずし字データセットは、文献が比較的たくさん見つかるようだが(盃を含む)、「坏」(U+574F) 日本古典籍くずし字データセットについては好色一代男の1例しかなく、木偏に近い形になっている。

2020/6/21 追記 好色一代男の一例が気になって、ツイッターでも呟いたが「坏(土偏)」ではなく「抔(など、副助、手偏)」と思われる。

2020/6/21 追記終わり

「坏」の方も同じぐらい文献あってもよさそうだが、現状では「杯」は鼎左秘録、飯百珍伝、雨月物語、浮世風呂、菓子話船橋、養蚕秘録、膳部料理抄、日用惣菜俎不時珍客即席庖丁、新編異国料理、比翼連理花迺志満台が登録されているようだ。

機械学習で行っているなら、少しずつ改善すると文献が追加されていくと思われる。

「高杯」のグーグル検索トップページと貞丈雑記の内容を比較したまとめ

高杯(たかつき) 茶道入門の記事ページで説明があった「貞丈雑記」の高坏の説明について、国立国会図書館デジタルコレクションの今泉定介 編版や人文学オープンデータ共同利用センターにあった「貞丈雑記 新日本古典籍総合データベース(100249523)(注記に”〈版〉巻末に岡田鼎蔵板とあり。〈伝〉(印記)「遠藤氏蔵書記」。”とある)」のふたつの資料を比較検証した。

台も土器にして作り付けにしたものを土高杯といい

茶道 > 茶道の道具 > 菓子器 > 干菓子器 > 高杯

貞丈雑記を見た限り、「台も土器にして作り付けにしたもの(土高杯)」は土器茶碗などの類すべてをつきと言うと書いている「高坏」に含まれるんではないのか。また江戸時代にもそれ以前にもなかった造語の可能性が高いのではないか。出典があるかもしれないので、検証する。

「高杯」という言葉は、貞丈雑記の「高坏之事」では使用されておらず、「高坏」と記載されているように見える。

そのため、茶道入門というホームページの「高杯」の記事がgoogle検索のトップページに、しかもGoogle の強調スニペットとして表示されていることに違和感を感じる。

国立国会図書館デジタルコレクションや人文学オープンデータ共同利用センターにあった「故実叢書. 貞丈雑記(伊勢貞丈)」の翻訳やくずし字を全部目を通せたわけではないし、他にも私が知らない「貞丈雑記」の文献があるかもしれないので引き続き検証をしたい。

茶道入門のトップページに注意書きがあるがミスリードの可能性はないのか?

※このホームページでの文献引用に当たっては

1. 表記や読みを一部改めたものがあります。

2.JISに無い漢字等は別の字やひらがなに置き換えたものがあります。

茶道入門 サイトトップより

トップページには上記の内容で注意書きがありましたが、

「坏」の画数・部首・書き順・読み方・意味まとめという記事では、「坏」はJIS漢字水準のJIS第2水準に該当すると記載があり、高杯 茶道入門の記事ページに関して「坏」の文字は2のJISにない漢字には該当しない。「高杯」の関連している単語として「高坏 盆 振出」と単語では記載されている。

また、1.に関しても該当記事には「坏」を「杯」に改めた理由も記載は特に見当たりませんでした。

強調スニペットは、”明確な回答”、”信頼性の高いWebページ”となっています。果たして高杯 茶道入門の記事ページは、この条件を満たせているのだろうか?

歴史において少しでも改変することは、正しい情報を伝えるうえで、ミスリードをさせることにならないのだろうか。

コトバンクという辞書横断検索には「高坏」、「高杯」、「高杯∥高坏」の記事ページに分けられている

「コトバンク」は朝日新聞社の登録商標です

高杯∥高坏(読み)たかつき

コトバンクというサイトは、朝日新聞社関連の企業が運営しているのだろうか。

最近歴史を調べていてわかったことは、教科書や辞書などはその編集している人たちもしくは企業などの思想がたぶんに含まれているのではないかということ。

たとえば学校で使う歴史資料集などあるが、個々の出典をみると、誰も知らない特定の場所で出版したような書籍を出典の一つとしているのを見かけた。

これで疑問に感じたのは、教科書などの情報の出典元は、反論させない・できないような形で作っておいて、何年かたったら史実として取り扱っているものがあるのではないか?歴史学者同士(同じ考えの仲間内ではない)で議論のすえ決定された内容ではないのだろうかということ。

このあたりはまた別記事で取り上げたい。

アイキャッチ画像の出典の詳細情報と加工について

「国立国会図書館デジタルコレクション」に収録されているデジタル化資料のうち、個々の画像の書誌情報の公開範囲の記載が「インターネット公開(保護期間満了)」となっているもの

アイキャッチ画像は上記を基に利用し加工は行っておりません。